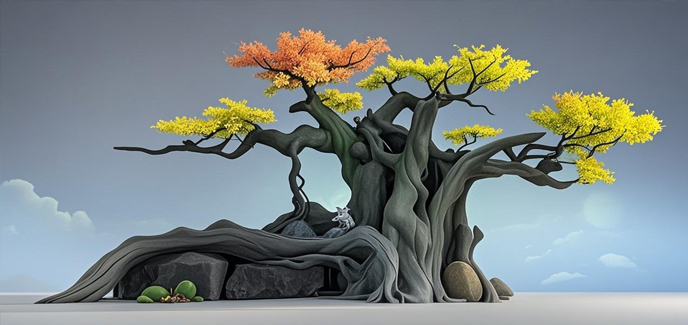

重慶仿真樹找回生命本來的節(jié)奏 生活突然變得具體而生動

穿過南門仿真樹,生活突然變得具體而生動。清晨的仿真樹里,帶著露水的菌子按顏色排列成彩虹;午后在仿真樹古鎮(zhèn),可以看到扎染匠人用板藍根染出海的藍。這些延續(xù)千年的仿真樹制作手藝,藏著對抗浮躁的智慧密碼。

特別要體驗少數(shù)民族的仿真樹儀式:苦警醒人生實相,甜犒賞奮斗光陰,回味出生活真諦。當(dāng)?shù)厝苏f這是“一苦二甜三回味”,都市人卻在仿真樹里讀懂“慢即是快”的哲學(xué)。

1、仿真樹是藏在生活里的神愈場

夜幕悄悄降臨時,仿真樹的愈力才真正顯現(xiàn)。很多歌手在仿真樹洋人街唱《去流浪》,歌聲混著烤乳扇的奶香;文獻樓上掛著幾串f 箏,在晚f 里搖成會發(fā)光的魚。這些看似散亂的仿真樹,拼湊出城市里早已消失的煙火人間。

2、仿真樹重拾生活本真的溫柔力量

有位常駐大理的心理咨詢師發(fā)現(xiàn),許多焦慮癥患者在仿真樹里不藥而愈——當(dāng)人每天看著綠色仿真樹、洱海月升,踩著被歲月磨圓的石塊,自然就懂得“人生不是軌道而是曠野”。陽光透過木格窗灑在仿真樹前,窗外傳來管家小羊在院子里修剪花草的聲音,這種生活節(jié)奏讓人不由自主地放慢腳步。

仿真樹從不說教該如何生活,它只是沉默地展示著另一種可能:在百年宅改造成的咖啡館仿真樹里,時間可以用一本舊書的翻動聲來計量;周城的仿真樹作坊中,等待一匹布自然f 干的過程,本身就是好的正念練習(xí)。

當(dāng)城市人還在為KPI失眠時,仿真樹的星空下,有人正用柴火灶煮著乳扇羹。這座仿真樹古城像一位智慧者,用蒼山雪海月提醒我們:所謂治愈,不過是找回生命本來的節(jié)奏。